昨日から brace、あの銀ギラした歯列矯正用ブリッジ、をつけています。食べるのがおっくうです。

さて、どうして矯正を決心したか?について書いてみましょう。1)歯並びが悪いのが気になりだした 2)日本より安いから です。

まず 1) について。日本にいた時は歯並びが悪いのはさほど気になりませんでした。しかしアメリカでは歯並びが悪い人はあまり見かけません。皆子供の頃に直してしまうのです。ショックなのは、皆=ある程度の所得があって中流階級以上の皆、なのです。もっとわかりやすく言うと、まともな人は歯並びが悪くない、ということなのです。これだけでも十分理由になりそうですが、アメリカにかぶれた、ひよったな、と言われないためにいくつか他の理由を挙げておきましょう。

会社が入っている医療保険で全額カバーされるため、年2回は歯医者に行ってクリーニング、つまり歯の掃除をしてもらいます。これをやった後は歯がツルツルになります。そして歯と歯の間にはわずかな隙間があることを思い知らされます。つまりはそれまでは何かがずっと万年つまっているという状態だったのです。また、私は日本では全然知らなかったのですが、Dental Floss をすごく推奨されます。ワックスが縫ってある糸を歯と歯の間に通して掃除するのです。これを歯磨きの度にしろ、と歯医者に言われます。それもかなりしつこく。だから、自然と Floss が習慣になりました。そうするとクリーニングのあとに空いた歯と歯の間の隙間は維持されます。すると、私の並びの悪い歯の間にはしょっちゅう食べ物が挟まるようになり、すごく気になるようになりました。日本にいた頃はすでに万年雪のように歯と歯の間にたまった異物が、新たに食べものがはさまるのをブロックしていたのでしょう。なんとも汚い話です。そして不健康です。

とどめは最近通いだした新しい歯医者です。それまでの歯医者にも「矯正を考えてみては」とは言われていましたが、決心はつきませんでした。最近、妻のお友達が非常に強くお勧めしていた歯医者に変えたのですが、評判どおりとてもいい感じの方で、治療も非常に丁寧、とても信用しています。その歯医者にもやはり矯正を勧められました。「でも私の歳ではもう遅くないですか?」と私が言ったら、彼はニッと笑ったのです。その歯には、まぎれもなくあの銀ギラの矯正ワイヤーが。彼は私よりも5歳ほど年上ですが、身を持って「矯正は30代になっても遅くはないよ」ということを私に教えてくれたのです。そして彼が診てもらっている矯正歯科医を紹介してもらい、信用できる人の紹介は同じくらい信用できると思い、決心したのでした。

2)の日本より安いから、は特に説明はいりません。そのままです。本を読んだら、日本(東京と言ったほうがいいかな?)の相場はだいたい100万くらい、と書いてありました。私の場合は、保険で25%カバーされるので、総額6000ドル、自腹4500ドル。1$=\110とすると約50万円、半額でした。

追記(2013/06/23)

ビフォアーアフターの写真を貼っておきます。

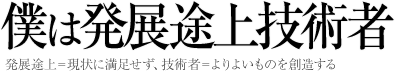

Before

劇的ビフォーアフター(もう一枚ビフォーの写真) posted by (C)ジュンヤ(Junya)

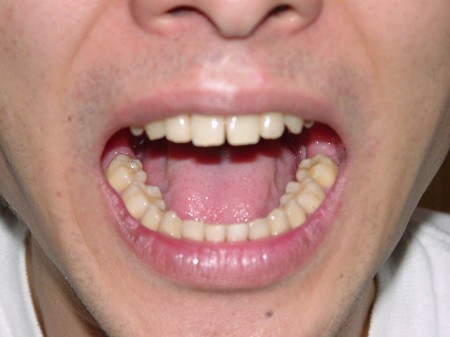

After

お待たせしました。劇的ビフォーアフター、アフターの部。 posted by (C)ジュンヤ(Junya)